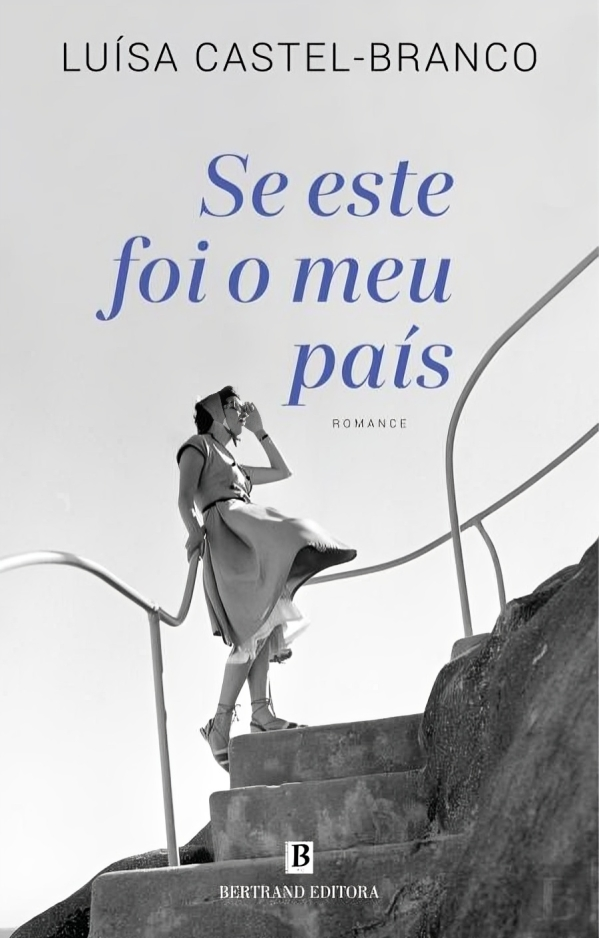

Com “Se Este Foi o Meu País”, o romance que assinala o seu regresso à ficção depois de oito anos, Luísa Castel-Branco volta a surpreender e a abalar. O livro, diz a autora, “é um murro no estômago”, expressão que a própria filha usou ao lê-lo pela primeira vez. Mas é também uma revisitação necessária ao país que fomos, ao silêncio das casas burguesas do Estado Novo e às vidas de mulheres que “nascem, crescem e descobrem-se quando não ser homem era uma sentença de prisão perpétua”.

Numa conversa descontraída, franca e cheia de desvios deliciosos – como Luísa sabe fazer muito bem –, a autora fala sobre o livro, sobre o país e sobre a memória coletiva que teme estar a desaparecer diante dos nossos olhos.

“Eu e a minha geração fomos os sortudos”

O título do romance é provocador, quase ferido: “Se Este Foi o Meu País”. Perguntamos que desilusão ou que constatação está ali. Luísa sorri: “Não é uma desilusão. Eu acho que eu e a minha geração fomos os sortudos, porque conhecemos o nosso país antes do 25 de Abril, vivemos o PREC, vivemos o pós-25 de Novembro. Temos memória de tudo.”. Há, porém, um medo maior: o da história apagada, diz: “Tenho imenso receio de que, quando a minha geração morrer, só fiquem pessoas que não viveram o 25 de Abril. E contar de segunda mão não é a mesma coisa. Uma coisa é viver o momento. Outra é ouvi-lo.”

No livro, optou por fugir ao discurso político direto, tão repetido e tão gasto. “A maior parte das vezes fala-se de Abril com pendor político. Uns a favor, outros contra. O que eu fiz neste romance foi simplesmente contar a vida de uma família de classe média alta. Como era o quotidiano. Como viviam. E como as mulheres viviam – ou sobreviviam.”

As mulheres, sempre

No romance, há uma espécie de “claustrofobia feminina” do Estado Novo. Luísa não foge ao tema: “As mulheres eram muito limitadas em todas as classes sociais. Se tinham dinheiro, tinham criadas para trabalharem por elas; se não tinham, trabalhavam como escravas.”

No centro do livro estão uma mãe e três filhas. Vozes que se confrontam com o mundo, com o desejo e com a esperança. Perguntamos por que regressa sempre ao universo feminino: “Porque eu ainda conheço estas mulheres. Mudou a roupagem, mudou o ginásio e os almoços com amigas, mas a estrutura – a relação distante com os filhos, a distribuição desigual do cuidado – ainda existe.”

Ver esta publicação no Instagram

O romance revela também o lado invisível da classe trabalhadora, as criadas “que vinham da aldeia trabalhar como adolescentes” e cujas vidas “ninguém lembra, ninguém imaginou o que era viver assim”. Uma das figuras mais fortes do livro inspira-se numa realidade que Luísa presenciou em adolescente, quando dava aulas nas barracas no Bairro da Boavista para ajudar pessoas adultas a aprender a ler e tirar a carta de condução.

“Foi um choque de realidade que me marcou. Eu, que vivia numa vida privilegiada, ver barracas, ver miséria real, ver meninas grávidas aos 11 anos… nunca mais esqueci.”

Entre a ignorância protegida e a brutalidade real

O pai da família — o “paizinho” — trabalha muito, mas as mulheres da família não sabiam exatamente em que é que ele trabalhava. Só durante o decorrer da história é que elas (e o leitor) ficam a perceber onde é que ele trabalhava com a revolução do 25 de Abril: “Isso é um embate tremendo. Elas viveram toda a vida fechadas num mundinho. Quando vêm a liberdade, não a entendem. A vida delas era igual antes e depois”. É nesse contraste entre ignorância protegida e brutalidade real que o romance se torna mais poderoso. “A fome mata os sonhos”, escreveu Luísa numa das passagens mais marcantes do livro – e repete-nos isso na conversa que tivemos, com a mesma convicção. “Quando tens fome, não tens espaço para sonhar. Só queres sobreviver.”

Portugal ontem, Portugal hoje

A certa altura da conversa, inevitavelmente, do livro passamos para temas da atualidade, até porque há um fio que liga esta realidade ao romance: a fragilidade da democracia. “Temos o luxo de viver numa democracia. Os miúdos não sabem. E isso é perigosíssimo”, afirma.

Sobre o crescimento da extrema-direita em Portugal, Luísa afirma não ficar espantada: “Vai crescer mais. Muito mais. Porque há pessoas que estão 20 horas à espera no hospital. Porque vão ao supermercado e gastam mais todas as semanas. Porque sentem insatisfação real. E a bolha mediática não vive no mesmo país.”

A autora critica o distanciamento de comentadores, políticos e elites: “Vivem numa realidade paralela. Depois espantam-se. Mas o país real não é a bolha. O país real é a pessoa que vai ao centro de saúde às três da manhã.”

As memórias, os netos e o medo do futuro

Apesar de dizer que está “de bem com a vida”, há algo que a assusta profundamente: o futuro dos netos: “Eu vivo apavorada pelos meus netos. A qualquer momento há um maluco que carrega num botão [de uma arma]. Somos formigas no meio disto.”

Luísa afirma também que “estamos num momento terrível da humanidade”, em que “as pessoas já se habituaram a ver crianças mortas na televisão. Isso assusta-me.”

A mudança geracional, contudo, traz-lhe esperança. “Hoje veem-se avós a irem buscar netos à escola, a ajudarem. Há um cruzamento de gerações que faz bem. Mantém-nos vivos.”

Mas, mesmo aqui, regressa a desigualdade territorial e social: “É um país de desigualdades e má distribuição. Não sei como é que isto se resolve.”

Escrever para não esquecer

Luísa Castel-Branco afirma que não escreve memórias – escreve recordações. E escreve, sobretudo, para que não se apague aquilo que fomos: “Quanto mais falarmos do que aconteceu, melhor. As pessoas só valorizam a liberdade quando não a têm. E eu não quero estar cá para ver isso ao contrário.”

Perguntamos se “Se Este Foi o Meu País” é um livro de nostalgia ou de aviso. Ela responde que “é um livro para que as pessoas nunca se esqueçam do que aconteceu. É um livro para entenderem como era viver sem liberdade. E para perceberem que isto tudo – tudo – é muito mais frágil do que parece.”

No fim, deixa uma última frase, tão sua quanto urgente: “Fui privilegiada, sim. Mas aprendi cedo que os escritores são ladrões. Roubam gestos, olhares, dores. E escrevem para que o mundo não volte atrás.”